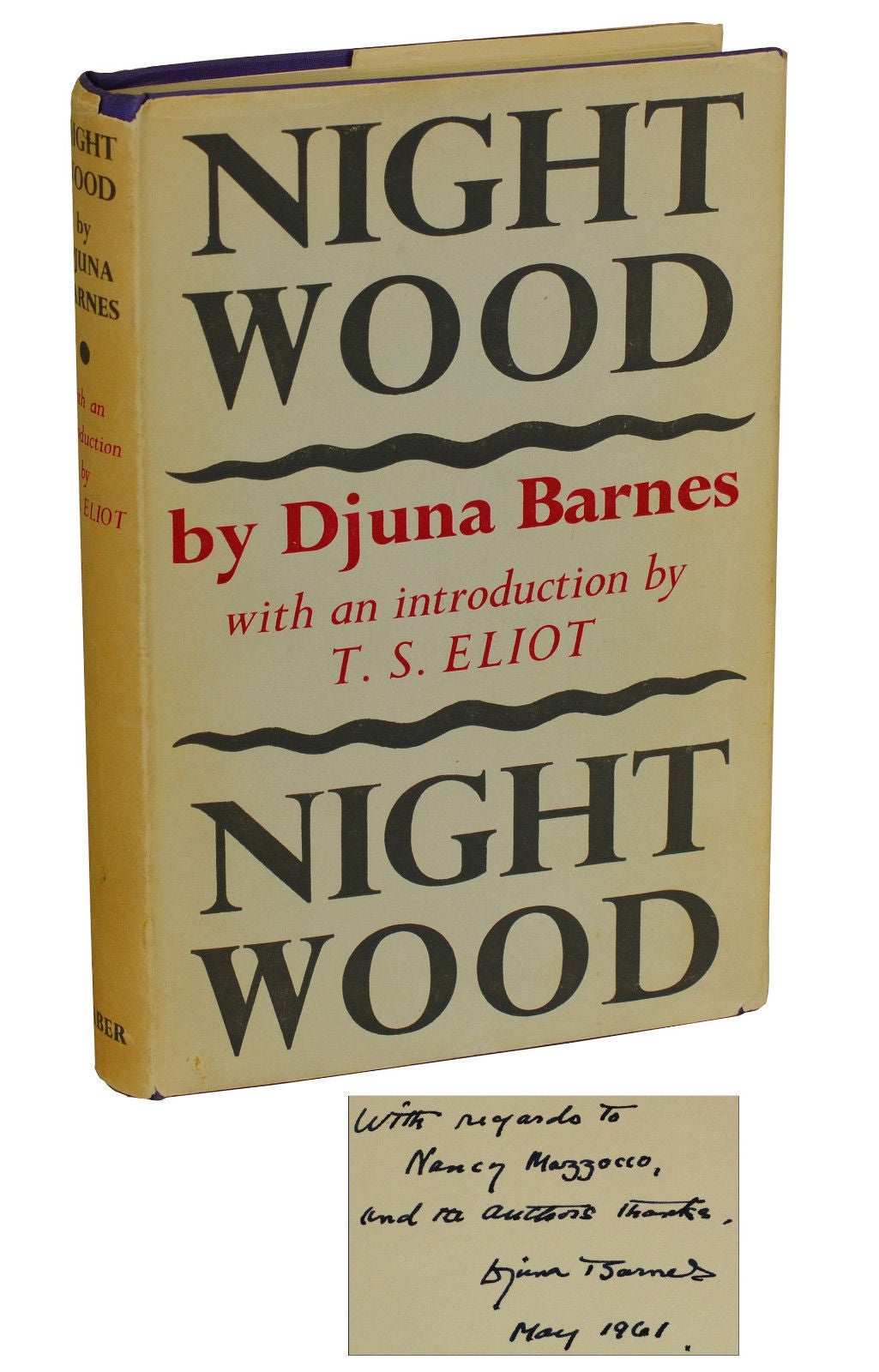

DJUNA BARNES

(Cornawll-on-the-Hudson, 1892 - Nueva York, EE.UU., 1980)

EL BOSQUE DE LA NOCHE

1. REVERENCIA

A principios de 1880, a pesar de sus bien fundados recelos sobre la conveniencia de perpetuar la raza que tiene la sanción del Señor y la desaprobación de los hombres, Hedvig Volkbein, una vienesa de gran vigor y belleza militar, tendida en una cama con dosel de un intenso y espectacular carmesí —las alas bifurcadas de la Casa de Habsburgo estampadas en la cenefa; la colcha de plumas, una funda de raso sobre la que se erguía, en hilos de oro macizo y deslustrado, el escudo de armas de los Volkbein—, dio a luz, a sus cuarenta y cinco años, un hijo único, varón, con siete días de retraso respecto al pronóstico de su médico.

Enfrentándose a este campo, que vibraba al son del chacoloteo de los caballos mañaneros de una calle cercana, con la tosca pompa del general que saluda a la bandera, le dio el nombre de Felix, lo echó fuera de un empujón, y murió. El padre, Guido Volkbein —un judío de ascendencia italiana, gastrónomo y dandi, que nunca aparecía en público sin que la cinta de alguna condecoración absolutamente desconocida diera, con un hilo casi imperceptible, una nota de tenue color a su ojal— había perecido seis meses antes, víctima de unas fiebres. Había sido un hombre bajo, rotundo, con una timidez teñida de altanería, y con un abdomen algo prominente de convexidad ascendente que hacía resaltar los botones del chaleco y de los pantalones, marcando el centro exacto de su cuerpo con la línea obstétrica característica de las frutas: el arco inevitable producido por copiosas rondas de borgoña, Schlagsahne y cerveza.

Siempre había considerado el otoño su estación, porque le vinculaba más que cualquier otra a los recuerdos raciales; una estación de nostalgia y de horror. En esa época del año se se le había visto pasear por el Prater llevando en un puño manifiestamente apretado el exquisito pañuelo de lino amarillo y negro que pregonaba a los cuatro vientos la ordenanza de 1468 promulgada por un tal Pietro Barbo, por la cual se exigía que, con una cuerda alrededor del cuello, la raza de Guido corriera en el Corso para diversión de la plebe cristiana, mientras las damas de noble cuna, poseedoras de columnas vertebrales demasiado refinadas para el reposo, se levantaban de sus asientos y, junto a los prelados de púrpura cardenalicia y los monsignori, aplaudían con ese abandono frío e histérico del pueblo que es injusto y feliz a la vez; el mismísimo Papa, desprendiéndose de su agarradero en el Cielo, se venía abajo a sacudidas, con las carcajadas del hombre que renuncia a sus ángeles para poder recuperar la bestia. Este recuerdo y el pañuelo que lo acompañaba habían forjado en Guido (como ciertas flores que, forzadas al clímax del éxtasis de floración, en cuanto alcanzan su variedad específica ya empiezan a marchitarse) la suma total de la identidad del judío. Había deambulado, acalorado, imprudente y condenado, con los párpados temblorosos sobre aquellos gruesos globos oculares, sofocado por el dolor de una participación que, cuatro siglos después, lo convertía en víctima, al sentir en su propia garganta el eco de aquel grito que tanto tiempo atrás recorría la Piazza Montanara, «Robba vecchia!»; la degradación mediante la cual su pueblo había sobrevivido.

Guido, sin descendencia a los cincuenta y nueve años, al hijo que estaba en camino le había preparado un corazón con su propio corazón, moldeado sobre su propia ansiedad, el inexorable homenaje a la nobleza, la genuflexión que el cuerpo perseguido ejecuta por contracción muscular, al postrarse ante lo inminente e inaccesible, como ante un calor intenso. Guido, como le sucedería después a su hijo, había sentido el peso de una sangre inadmisible.

Y sin descendencia había muerto, salvo por la promesa que colgaba del cinto cristiano de Hedvig. Guido había vivido como todos los judíos que, separados de su gente por accidente o por elección, descubren que tienen que habitar un mundo cuyos elementos, al ser extraños, fuerzan la mente a sucumbir a un populacho imaginario. Cuando un judío muere sobre un seno cristiano, muere empalado. Hedvig, pese a su congoja, lloró por un paria. En aquel momento su cuerpo se volvió una barrera, y Guido murió contra aquel muro, trastornado y solo. En vida había hecho todo lo posible para salvar aquella distancia abismal, y el más vano y lastimoso de todos sus gestos había sido la ostentación de una fraudulenta baronía. Había adoptado la señal de la cruz, había dicho que era austriaco y que pertenecía a una antigua estirpe, casi extinguida, y para corroborar su historia había exhibido las más extravagantes e imprecisas pruebas: un escudo de armas al que no tenía derecho alguno y una lista de progenitores (nombres de pila incluidos) que jamás habían existido. Al descubrir Hedvig sus pañuelos amarillos y negros, él le había dicho que eran para recordarle que una de las ramas de su familia había florecido en Roma.

Había intentado ser todo uno con ella a fuerza de adorarla, de imitar sus zancadas a paso de ganso, ...

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

Somos parecidos a esos sapos que en la austera noche de los pantanos se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad del universo.

René Char

No haría falta amar a los hombres para darles una ayuda real. Sólo desear hacer mejor cierta expresión de su mirada cuando se detiene en algo más empobrecido que ellos, prolongar en un segundo cierto minuto agradable de su vida. A partir de esta diligencia y cada raíz tratada, su respiración se haría más serena. Sobre todo, no suprimirles por entero esos senderos penosos, a cuyo esfuerzo sucede la evidencia de la verdad a través de los llantos y los frutos.

René Char

René Char

No haría falta amar a los hombres para darles una ayuda real. Sólo desear hacer mejor cierta expresión de su mirada cuando se detiene en algo más empobrecido que ellos, prolongar en un segundo cierto minuto agradable de su vida. A partir de esta diligencia y cada raíz tratada, su respiración se haría más serena. Sobre todo, no suprimirles por entero esos senderos penosos, a cuyo esfuerzo sucede la evidencia de la verdad a través de los llantos y los frutos.

René Char

No hay comentarios:

Publicar un comentario